Kepel: “Los yihadistas consideran a Europa el punto flaco de Occidente”

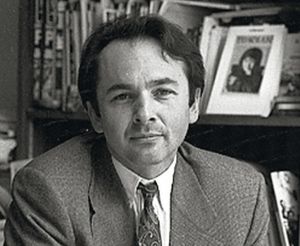

El intelectual francés Gilles Kepel. / LÉA CRESPI

Cuando se le pregunta a Gilles Kepel qué le incitó a dedicar media vida al estudio del islam y las sociedades árabes, el politólogo responde con una mezcla de pudor y misterio: “Lea el último capítulo de mi libro y lo entenderá”. Al salir de la entrevista, corremos a abrir Passions arabes, el diario de su viaje por el Magreb y Oriente Próximo a principios de esta década, cuando la irrupción de las revoluciones empezaban a transformar sus paisajes. Encontramos a un joven de 19 años –“trotskista, ateo y anticlerical”, “bruscamente huérfano de madre y más bien solitario”– subido a un barco soviético durante el verano de 1974, cruzando Anatolia en autostop hasta alcanzar la frontera con Siria en Bab al Hawa y descubriendo un panorama exuberante que ya había olfateado en los cómics de Tintín.

Gran especialista francés en el islam, profesor del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) y de la Escuela Normal Superior de París, este hijo de intelectual checo y profesora provenzal se ha pasado cuatro décadas analizando cómo el paisaje idealizado de su juventud se ha terminado convirtiendo en “una letanía de cadáveres ensangrentados y ejecuciones sumarias”, en un lugar donde las mujeres con quien intercambió miradas cómplices se encuentran “reclusas tras la apertura siniestra del velo, como lo están hoy en los entornos suníes”, sostiene. Y también en cómo la mancha del islamismo radical se ha ido expandiendo y retrayendo a lo largo de los últimos años. En su último libro, Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français (Gallimard), que llega esta semana a las librerías francesas, Kepel examina la emergencia de una tercera ola de yihadismo, enraizada en el territorio europeo y alimentada por sus flaquezas, que ha eclosionado con los atentados del 13-N en París. Al Estado Islámico, Kepel prefiere llamarle Daesh, usando su acrónimo en árabe, para evitar darle “la legitimidad de un Estado”.

La pregunta que se hace todo el mundo es qué pasará ahora. ¿En qué mundo viviremos durante los próximos meses o años? Solo hay una manera de responder a esa pregunta: contextualizando lo que está sucediendo, dándole una perspectiva histórica y procurando entender que nos encontramos ante una nueva generación de yihadistas, la tercera, que es muy distinta a las dos anteriores, pero que a la vez supone una síntesis de ambas. Antes de saber adónde vamos, debemos tratar de entender de dónde venimos.

Cuéntenos, entonces, de dónde venimos. ¿En qué momento se origina la yihad? La primera generación de yihadistas aparece en Afganistán en 1979, cuando el ejército soviético invade el país. Se trata de un movimiento suní que fue entrenado y armado por la CIA, y financiado por los saudíes y las petromonarquías del Golfo. El objetivo de los estadounidenses era que la Unión Soviética sufriera su propio Vietnam, además de frenar la expansión de Irán, de mayoría chií. En febrero de 1989 ganan esa batalla; los soviéticos se retiran de Afganistán. De regreso a sus países, los brigadistas extranjeros se dicen que deberían intentar duplicar esa victoria para hacer caer los regímenes de Argelia y Egipto. Fracasan porque la población local –incluso quienes sentían cierta simpatía por su combate– les da la espalda tras los atentados en Luxor y en el templo de Hatshepsut en 1997.

¿La segunda generación emerge en ese punto? Ante ese fracaso, los yihadistas abogan por un cambio de estrategia. En lugar de atacar a enemigos geográficamente cercanos, se adentrarán en tierras más lejanas. En realidad, aspiran a recrear el islam primitivo, la proeza del Profeta y sus seguidores, que hicieron caer al Imperio Persa Sasánida y después a Bizancio. Tras derrotar a la Unión Soviética, los yihadistas deciden ir a por el Bizancio contemporáneo: Estados Unidos. Ahí se origina la razia de Al Qaeda del 11-S, en Nueva York y Washington. Su impacto mediático será impresionante, a la altura del número de víctimas, pero se tratará de un gran fracaso político, ya que, una vez más, no logran movilizar a nadie.

¿Qué aprende la tercera generación de ese fracaso? La tercera generación la impulsa Abu Musab al Suri, alias Mustafá Setmarian, hijo de la aristocracia suní de Alepo, formado en Irak y que actúa como relaciones públicas oficioso de Bin Laden en Europa. Este hombre pelirrojo de ojos azules –que vivió en España durante los ochenta y se casó con una española, Elena Moreno– publica en 2005 un volumen de 1.600 páginas, titulado Llamada a la resistencia islámica mundial, donde defiende la creación de una yihad que surja de las bases, en lugar de funcionar jerárquicamente, de arriba abajo. Hasta entonces, Al Qaeda había funcionado como un sistema piramidal, casi leninista. Era Bin Laden quien pagaba los cursos de aviación, configuraba una hoja de ruta para seguir a rajatabla y reservaba los billetes de avión. Pero la organización tenía una debilidad: no contaba con un territorio y su base era frágil, sin un verdadero arraigo.

El 13-N tendrá una influencia indudable en ese voto de ultraderecha, aunque no más que el éxodo de refugiados, que ha despertado el fantasma de la “gran sustitución”

Otro de los cambios que propone Al Suri es dejar de atacar Estados Unidos y empezar a hacerlo en Europa. ¿Por qué? Los yihadistas consideran que Europa es el punto flaco de Occidente. En un momento dado, Al Qaeda se da cuenta de que Estados Unidos es demasiado fuerte, mientras que Europa está desunida, compuesta por múltiples Estados descoordinados, con las fronteras delimitadas por el colador de Schengen y gobernada con mediocridad por instituciones incapaces de luchar contra el terrorismo. Atentar contra Europa también les permite utilizar a los jóvenes surgidos de la inmigración musulmana, mal integrados y, en el caso francés, residentes en las desasosegadas banlieues. La jerarquía de Al Qaeda quedará sustituida por el rizoma sobre el que teorizó Gilles Deleuze [una estructura sin subordinación clásica, en la que todos sus integrantes pueden incidir en su funcionamiento]. Es decir, que Daesh establece una hoja de ruta global, pero sus seguidores tienen autonomía para actuar. De ahí surgirán nombres como Mohamed Merah [que atentó contra una escuela judía de Toulouse en 2012], los hermanos Kouachi [los terroristas de Charlie Hebdo] o Abdelhamid Abaaoud [presunto cerebro del 13-N].

¿Cómo lograron escapar esos terroristas al control de la Administración francesa, que los tenía fichados o incluso encarcelados? Los servicios secretos sabían cómo luchar contra Al Qaeda: tenían controladas las mezquitas y los lugares de radicalización, sabían interceptar su comunicación y desarticularon distintas redes francesas. Pero no lograron entender ese paso de la segunda a la tercera generación. En los últimos 10 años, las cárceles francesas se han convertido en incubadoras de radicales bajo la mirada de la Administración penitenciaria. En Fleury-Mérogis, al sur de París, el cargo más alto de Al Qaeda en Francia, Djamel Beghal, dormía justo encima de las celdas de Chérif Kouachi y Amedy Coulibaly [el terrorista del supermercado judío de París]. Se hablaban por la ventana sin que nadie se enterara. Es un fracaso de nuestras élites, incapaces de hacer autocrítica. La burocracia francesa se considera infalible y omnisciente: prefiere hundir el país antes que juzgarse a sí misma.

Considera que los atentados de noviembre son, al igual que los del 11-S, “un fracaso impresionante”. ¿En qué sentido? Han sido un éxito táctico, pero un fracaso estratégico. Han matado a mucha gente, pero han cometido numerosos errores. Los atentados se ejecutaron por amateurs. A uno de los terroristas lo vieron en el metro, otros no lograron hacer estallar sus cinturones de explosivos… Algo así nunca hubiera sucedido en tiempos de Al Qaeda. Y a nivel político también está siendo un fracaso. La solidaridad con Daesh es inexistente. Por primera vez, todos los imames se han manifestado en contra, e incluso los terroristas de las cárceles francesas les niegan el apoyo. Como en la Argelia de los noventa, todo el mundo está unido en el dolor. Habrán logrado aterrorizar al adversario, pero no provocar la guerra civil que perseguían. Ni dividir a la población.

El Frente Nacional supera el 40% de intención de voto en algunas regiones francesas. ¿No es un síntoma de la fragmentación social a la que aspira Daesh? No es exacto. El 13-N tendrá una influencia indudable en ese voto, aunque no más que el éxodo de refugiados, que ha despertado el fantasma de la “gran sustitución” [la teoría ultraderechista sobre una invasión musulmana que suplantará a los autóctonos]. Los electores del Frente Nacional aspiran a reconstruir una sociedad puramente francesa aislada de Europa y de la inmigración, pero muchos votan para protestar contra las élites políticas. Entre sus votantes se encuentran también hijos de la inmigración, jóvenes de las banlieuesque no encuentran trabajo y que ya no creen en la izquierda de Hollande. Votan a Marine Le Pen sin pensar en la xenofobia que encierra su discurso.

¿Fue el 13-N, como se ha repetido sin cesar, un ataque a un modo de vida, a un país que sigue creyéndose guiado por los valores de la Ilustración? El comunicado de Daesh era muy explícito al respecto. Francia era descrito como un país de orgías y prostitución, con el Bataclan convertido en foco de máxima depravación. Para Daesh, la purificación es un concepto importante, también en el sentido del comportamiento sexual. Por eso lapidan a los homosexuales o los tiran desde lo alto de un edificio. En ese sentido, la sociedad francesa es emblemática de una libertad que no existe en la misma medida en el mundo anglosajón. Dicho esto, la historia colonial francesa en lugares como Argelia y Malí cuenta más que ese ataque a los valores de la Ilustración, que es secundario.

En su nuevo libro, usted opina que no hay que menospreciar la motivación “retrocolonial” de los terroristas, ese lazo invisible con los tiempos de la Argelia francesa, pese a que ellos no la conocieran en primera persona. Muchos terroristas persiguen la venganza de sus padres o de sus abuelos. Los yihadistas de tercera generación se creen con legitimidad para proceder a un ajuste de cuentas, pese a que hayan nacido en Francia, hayan estudiado en la escuela francesa y se hayan beneficiado de todas las ayudas sociales del Estado de bienestar. El caso de Mohamed Merah es muy representativo. Perpetró su ataque el mismo día del 50º aniversario del alto el fuego de la guerra de Argelia. Puede que no lo supiera, porque no era un gran intelectual, pero no deja de ser una elección simbólica. Tampoco me parece casual que, días después de la matanza, su madre afirmara, con gran orgullo, que su hijo había puesto al país “de rodillas”. Era una familia que odiaba Francia.

En la semana posterior a los atentados, ningún político francés habló de otra cosa que de seguridad y estrategia militar. Sin justificar lo injustificable, ¿no hay que preguntarse también de dónde surge ese resentimiento? El único que se desmarcó fue el ministro de Economía, Emmanuel Macron, que habló de la existencia de un “caldo de cultivo” que le parecía “responsabilidad” de Francia. Estoy de acuerdo con él, de eso hablo en mis libros. Lo que no se puede decir es que el problema es el modelo de integración o los valores republicanos. Incluso en lugares muy fragmentados, la escuela sigue siendo el único espacio para un proyecto social común. El problema no es el sistema, sino los individuos que lo gestionan. El fracaso es solo de esa élite que menosprecia la enseñanza y recorta los presupuestos de institutos y universidades.

Eso opina también el escritor Michel Houellebecq, que culpa a la clase política de lo ocurrido… No sé si sabe que Houellebecq afirma que se documentó con mis libros para escribirSumisión, lo que me valió muchas críticas de mis colegas. ¿Qué culpa tendré yo de que quisiera leerme?

¿Qué le pareció la novela? ¿Confirió cierta legitimidad a la teoría de la “gran sustitución” de la que hablaba antes? No lo creo, es solo ficción. Houellebecq es un gran novelista, tal vez el último escritor francés que será leído en el extranjero. Otra cosa son sus opiniones políticas… La realidad y la ficción tienen que seguir formando parte de dominios distintos. A mí me gusta el Houellebecq novelista, pero el comentarista político ya sería otra cosa.

Volviendo al caldo de cultivo, ¿se puede interpretar el 13-N como un enfrentamiento entre dos juventudes francesas, la privilegiada y la desfavorecida? No. Es incorrecto pensar que en esos barrios solo vive una juventud bohemia y moderna. También residen muchos hijos de extranjeros, a los que los terroristas también mataron. En cambio, entre las víctimas había pocos judíos, sus enemigos tradicionales, porque era Sabbat. Es otro indicio de su fracaso. En cierta manera, fue como si los terroristas se mataran a sí mismos. El objetivo de Daesh es exterminar a los apóstatas, que incluye a quienes hacen de puente entre ambos mundos, a los policías franceses de cultura musulmana, a los soldados de origen árabe, y ahora a esos jóvenes de los barrios atacados.

Existen múltiples teorías para explicar la radicalización. Se habla de una falta de integración de tipo cultural, de contexto socioeconómico y discriminación laboral, de desequilibrio psicológico… ¿En cuál cree usted? Hay que conjugarlas todas porque son complementarias. Lo que hay que tener claro es que la ideología islamista es lo que estructura esa radicalización. Quienes dicen que el islam no tiene nada que ver, que es un movimiento juvenil como ha habido otros, se equivocan. Esos jóvenes se proyectan en un mundo ideal ubicado en Siria, en un mundo islámico alimentado de profecías. El problema no es el islam, pero sí quién controla su interpretación. Los que no logran verlo es solo porque son ignorantes o porque tienen miedo de hacerse preguntas que pueden molestar.

¿Qué futuro tiene la intervención militar contra el Estado Islámico? Las contradicciones en el interior de la coalición que lidera esa intervención son muy fuertes. En el fondo, Turquía prefiere mantener su modus vivendi con Daesh, porque logra mantener a raya a los kurdos, tan problemáticos para Erdogan. Además, el tráfico de petróleo a bajo coste pasa por la frontera turca. A los saudíes y los países del golfo Pérsico, al ser antichiíes, le vienen bien para debilitar al régimen sirio y a Irán. Y a Rusia, Daesh le ha servido para debilitar a la oposición a Al Asad. Si los rusos han cambiado un poco de orientación es porque Putin tiene que hacer un gesto a la opinión pública tras el atentado a su avión en Egipto.

Gilles Kepel

Nació en París en 1955. Licenciado en Estudios Árabes y Filosofía y doctorado en Sociología y Ciencias Políticas, es profesor del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) y de la Escuela Normal Superior de París. También lo ha sido de la New York University, de Columbia, y de la London School of Economics, además de colaborador de Le Monde, The New York Times,La Repubblica y EL PAÍS. Forma parte del consejo superior del Instituto del Mundo Árabe de París. Es autor de varias decenas de libros sobre el mundo árabe, traducidos a una veintena de idiomas, como La revancha de Dios (1991) o Las políticas de Dios (2006). Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français llega esta semana a las librerías francesas.

Otro gran especialista en el islam, Olivier Roy, considera que la intervención no servirá de nada porque se trata de una “revuelta generacional y nihilista” que no se verá alterada con la desaparición del Estado Islámico, porque va mucho más allá de esos 100.000 hombres en el desierto. Olivier Roy es de los que creen que el islam es lo de menos, que se trata de un movimiento juvenil que ocupa el lugar que en otro momento tuvo la extrema izquierda. Lo que Roy no entiende es que ese combate se inscribe en la lógica del yihadismo, que lo que estructura ese combate es la ideología islamista. Negarlo es no entender el vínculo de la yihad con el territorio sirio, donde un puñado de jóvenes armados con fusiles Kaláshnikov hace fracasar a los grandes ejércitos del mundo, lo cual les permite utilizar la imagen de David contra Goliat. La proyección utópica en el territorio sirio resulta clave. Si la operación militar termina con el control de ese territorio por parte de Daesh, el resultado será catastrófico para la movilización del yihadismo en Europa. Puede que surjan otros lugares. Pero ese, que es muy importante, habrá desaparecido.

¿Qué puede temer España si apoya a la coalición militar contra el EI? ¿Puede encontrarse en la misma situación que hoy viven los franceses? Si todo continúa como hasta ahora, sería posible. Muchos de los inmigrantes musulmanes que viven en España son marroquíes y arrastran el mismo contencioso retrocolonial que los argelinos respecto a Francia, a causa de la guerra del Rif. Pero yo creo que el 13-N ha expuesto, de una vez por todas, las debilidades del sistema operativo yihadista. Y cuando se ha entendido en qué consiste algo es mucho más fácil combatirlo.

elpaissemanal@elpais.es